Richard

Un pays marqué au fer du passé. Le Cambodge est le troisième pays que nous visitons. On y retrouve certaines similitudes avec ses voisins, mais son histoire récente lui donne un visage bien à part -un mélange de fragilité et de force tranquille, comme une fleur de lotus poussant dans la boue. Le pays porte encore les cicatrices du cauchemar des Khmers rouges (1975‑1979), période durant laquelle près d’un quart de la population a péri. Les intellectuels, les enseignants, les médecins — tout un pan de la mémoire collective — ont disparu dans un silence forcé. Ce passé hante encore les ruelles poussiéreuses, les écoles délabrées, les regards parfois lointains. On le ressent dans les infrastructures, dans l’éducation, dans une forme d’usure intérieure.

La douceur obstinée du présent

Et pourtant, ce qui bouleverse, c’est la douceur du présent. Les sourires, francs et lumineux. Les enfants qui vous saluent du bord des routes en criant “hello!”, les vendeurs qui vous offrent un fruit sans calcul. On devine derrière ces gestes simples une incroyable force — celle d’un peuple qui refuse de se laisser abattre, même après avoir tout perdu.

Le prix du développement

Mais la reconstruction a un prix. Le Cambodge vit aujourd’hui sous la dépendance de puissances extérieures, notamment la Chine, dont les investissements massifs redessinent le pays. Fin 2024, la dette publique s’élevait à environ 12 milliards de dollars, dont une grande partie envers des créanciers chinois. Faute de soutien soutenu de l’Occident, Phnom Penh s’est tournée vers Pékin, qui finance autoroutes, zones industrielles, barrages et surtout le port stratégique de Sihanoukville. Sihanoukville : mirage ou renaissance ? Là-bas, la transformation est saisissante. Le front de mer se hérisse de tours de béton et de néons. Les casinos pullulent comme des champignons après la pluie, attirant une clientèle presque exclusivement chinoise. Mais derrière les lumières et les façades vitrées, la réalité est plus crue : pauvreté extrême, drogue, prostitution, trafic d’êtres humains. On croise des visages fatigués, des familles déplacées, des jeunes qui survivent en marge d’un rêve de prospérité qui n’est pas le leur. Voir un pays aussi meurtri se transformer en terrain de jeu pour les investisseurs étrangers laisse un goût amer. Les Cambodgiens, toujours si dignes et souriants, semblent parfois condamnés à sacrifier une part de leur âme pour avancer. Leur terre, leur culture, leur avenir se négocient dans des tours de verre où ils n’ont pas de voix. Les îles cambodgiennes, miroirs d’un paradoxe. Dans les îles comme Koh Rong, la scène se répète, plus douce en apparence, mais tout aussi dérangeante. Les plages de sable blanc sont bordées d’hôtels et de restaurants appartenant à des investisseurs venus de l’étranger : français, italiens, russes, chinois… Sur les terrasses, on entend plus souvent parler anglais, russe ou mandarin que khmer. Les Cambodgiens, eux, servent, nettoient, construisent — figurants discrets d’un décor de carte postale. Quel paradoxe : un peuple si accueillant, réduit au rôle de spectateur dans son propre pays.

Les espoirs d’une nouvelle génération

Et pourtant… on repart du Cambodge le cœur serré, mais empli d’admiration. Derrière chaque sourire, on sent une fierté inébranlable. Une jeunesse émerge : plus éduquée, plus audacieuse, avide d’apprendre et de bâtir autrement. Elle ouvre de petits cafés, des guesthouses familiales, des projets communautaires. On sent le pays prêt à se relever, lentement, mais avec dignité.On se prend à rêver que, bientôt, les richesses du Cambodge — sa culture, sa terre, son humanité — profiteront enfin à ceux qui les font vivre. Si les investissements et le tourisme se recentrent un jour sur les communautés locales, alors ce pays aura peut‑être trouvé le chemin d’une vraie renaissance.

Merci, Cambodge. Et après avoir rencontré ses habitants, on ne peut qu’y croire.

Merci, chers Cambodgiens, pour cette immense leçon d’humilité, de courage et de lumière.

Anne

Les enfants, libres!

Ce qui m’a le plus frappé au Cambodge, c’est le sourire des enfants. Ils semblent jouir d’une liberté qui, au Canada, pour toutes sortes de raisons, s’est peu à peu éloignée de notre quotidien. Ici, ils vont à l’école à vélo ou en scooter, souvent sans casque, pieds nus, et sans qu’un parent plane en permanence au-dessus d’eux en mode « supervision constante ». Au Québec, on resterait sans voix en les voyant, mais eux ont l’air profondément heureux.

Ils se promènent, jouent, se chamaillent un peu, puis tout semble se résoudre de façon naturelle, sans comité parental ni politique officielle de résolution des conflits. On sent un tissu social solide, une solidarité née de la nécessité. Un soir au restaurant, j’ai observé deux enfants, l’un d’environ trois ans et l’autre de huit ans, jouer ensemble. J’étais fasciné par leur ouverture mutuelle : le plus grand suivait le plus petit, attentif à sa façon d’entrer en contact avec les autres, tandis que le plus jeune imitait ses gestes. Leur énergie commune baignait dans le calme et la patience, sans téléphones ni écrans, juste deux enfants qui explorent et s’amusent avec ce qu’ils ont autour d’eux. Ni l’un ni l’autre ne semblait dominer ou brimer son partenaire de jeu. Je m’attendais à voir surgir l’impatience, ou à les entendre réclamer à un parent parce qu’ils s’ennuyaient, mais rien de tout cela n’est venu.

Difficile de ne pas comparer leur sérénité avec ce qui ressemble parfois à un mal de vivre chez certains enfants nord-américains. D’après moi, quelque chose s’est perdu en cours de route. J’aurais tendance à dire que nos enfants ont peu à peu désappris à gérer le manque de stimulation, l’ennui. On tente souvent de les en sortir à tout prix, alors qu’il serait sans doute plus sain qu’ils apprennent à apprivoiser le vide, le calme, l’absence d’activité. Avec le temps, ils développeraient leurs propres mécanismes pour apprivoiser ce petit malaise qui accompagne la sensation de « n’avoir rien à faire ». Leur imaginaire et leur capacité de création pourraient alors reprendre la place occupée aujourd’hui par la stimulation creuse et sans relief de l’écran.

Ces enfants cambodgiens m’ont rappelé notre génération de baby-boomers. Nous aussi avons grandi dans un monde en mutation, avec peu de règles strictes et beaucoup d’espace pour être libres, courir, tomber, nous relever avec les genoux écorchés et quelques points de suture, loin des environnements de jeux ultra sécurisés d’aujourd’hui. Quand on s’ennuyait, nos parents nous disaient simplement d’aller jouer dehors. Faute d’amis, on passait du temps à observer les fourmis ou à dessiner à la craie sur le trottoir. Comme ces enfants cambodgiens, on jouait ensemble dans le quartier, sans adultes pour arbitrer nos différends : on apprenait à se débrouiller.

À mon sens, la différence majeure entre nos enfants et ceux du Cambodge se trouve dans l’expérience de vie de leurs parents. Là-bas, les journées de travail sont longues, dix à douze heures, et les semaines s’étirent sur cinq ou six jours. Quand les adultes doivent travailler aussi fort pour survivre, le tissu social devient indispensable : il faut une vraie vie collective, où le sens du lien et de la responsabilité partagée reste très fort. Un soir, une petite fille de six ans est venue à notre table de restaurant, simplement pour nous parler, nous dire son nom, son âge, et nous regarder. Notre réflexe a été de lui demander où étaient ses parents. Le serveur nous a rassurés : ils n’étaient pas loin, et lui aussi gardait un œil sur elle, tandis qu’elle s’aventurait seule entre les tables. Cette solidarité et cette co‑dépendance saine sont exactement ce qui manque souvent à nos sociétés nord-américaines, où la compétition et l’individualisme prennent trop souvent le pas sur la coopération et la bienveillance. Là-bas, dans les restaurants, on voit des équipes qui nettoient ensemble, rient ensemble, et partagent la même boîte à pourboires, peu importe le rôle de chacun. On ressent une vraie dynamique de collectif, que nous avons peut-être déjà connue, mais qui s’effrite peu à peu chez nous, au fil de la méfiance que nous avons dû développer -et que parfois peut-être nous avons de la difficulté à jauger- face à l’inconnu dans nos grandes villes.

Tout cela met en lumière à quel point la liberté des enfants va de pair avec une véritable solidarité sociale. Là où nos enfants d’hier pouvaient grandir à la fois libres et reliés aux autres, ceux d’aujourd’hui évoluent souvent dans un univers plus normé, plus individualiste et parfois plus craintif. Il ne s’agit pas de blâmer qui que ce soit, mais plutôt de souligner que mes idées de ce qui fait un monde idéal pour un enfant ont été confrontées, et que nos sociétés ultra développées n’ont pas fait que gagner en liberté.

J’espère de tout cœur que ces enfants cambodgiens auront un jour accès à davantage de sécurité et à la prospérité des choix, plutôt que de demeurer dans un mode de survie.

Pour ma part, ce voyage m’a aussi rappelé mes propres limites. Après une exposition beaucoup trop longue au soleil brûlant, j’ai dû m’arrêter complètement pour me reposer. Depuis, nous partons mieux préparés, à de meilleures heures, avec électrolytes et eau de noix de coco, pour mieux écouter et respecter notre corps.

Un jour, alors que je suivais Richard à vélo en bougonnant de faim, de chaleur et de fatigue, deux jeunes femmes croisées sur la route m’ont adressé des sourires éclatants. J’ai souri malgré moi, car ces sourires, incarnation de la douceur cambodgienne, remettent tout en perspective : parfois, un simple sourire suffit à dissiper le nuage gris au‑dessus de notre tête.

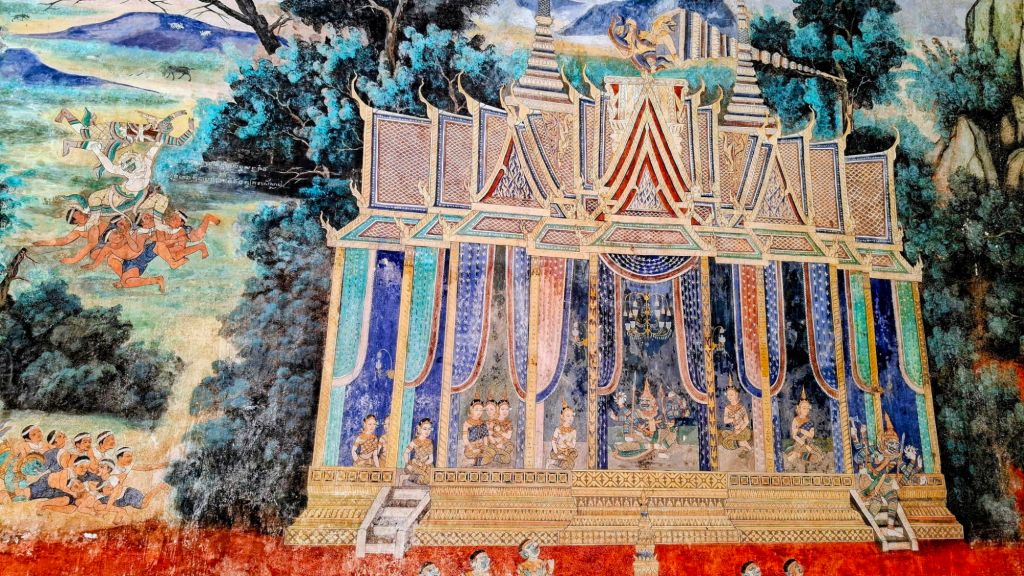

Pour ceux qui souhaitent découvrir le pays, je recommande quatre jours à Siem Reap — Angkor Wat est absolument à couper le souffle — et une semaine sur chacune des îles de Koh Rong et Koh Rong Samloem, idéales pour les amateurs de plage, de noix de coco et de farniente. Phnom Penh et Battabang méritent une courte halte, tandis que Sihanoukville, en pleine mutation accélérée, m’a plutôt troublé par ses contrastes très marqués.

À mon avis, le Cambodge n’est pas encore une unique destination à envisager pour les Nord-Américains, qui doivent supporter un très long voyage en avion pour s’y rendre. Il gagne à être combiné avec un pays voisin. Pourtant, malgré ses contradictions, on en repart profondément touchés. La gentillesse et la bienveillance reçues donnent simplement envie de semer la même douceur autour de soi.

Laisser un commentaire